食

睡眠

運動

サプリメント&ハーブ

アロマ

健康

検査

- [vol.012] 脂肪肝について

健康

- [vol.011] 食養生について part2 ~発酵食品の力~

食

- [vol.010] きちんと健診、こまめに運動

健康

- [vol.009] 「アンチエイジング」とは? 加齢=老化ではありません

健康

- [vol.008] 運動中の熱中症予防について

運動

- [vol.007] 食養生について part1 ~野菜の力~

食

- [vol.006] ピンクリボン月間はじまります(10月)

検査

- [vol.005] 健康長寿について

健康

- [vol.004] 内視鏡前の不安にラベンダー精油の香りを

アロマ

- [vol.003] 手軽な運動 ウオーキングのすすめ

運動

- [vol.002] 健康について

健康

- [vol.001] 一番簡単なアロマセラピーの楽しみ方

アロマ

執筆者

武藤京子医師・人間ドック学会認定医

武藤京子医師・人間ドック学会認定医

健康のこと、検査のこと、食のことを主にお届けします。 酒井美佐子薬剤師・博士(保健医療学)・メディカルサプリメントアドバイザー

酒井美佐子薬剤師・博士(保健医療学)・メディカルサプリメントアドバイザー

サプリメント&ハーブ、アロマのことを主にお届けします。 健診センター看護師・保健師

健診センター看護師・保健師

食・睡眠・運動のことを主にお届けします。

[vol.012]

脂肪肝について

健診においてよくみられる肝機能障害の多くは脂肪肝です。

脂肪肝は大きく分類すると、アルコール性 or 非アルコール性 の二種類に分かれ、非アルコール性は肥満、糖尿病、薬物などが原因です。

脂肪食品、単純性糖質の多い現代食生活では、運動不足も伴い脂肪肝が増加していますが、その中でも慢性肝炎となっている非アルコール性脂肪肝炎が問題となってきています。

今回は水戸中央病院院長で 肝臓をご専門とされている消化器外科 大河内信弘先生にコラムをお願い致しました。

脂肪肝:非アルコール性脂肪肝炎について

脂肪肝とは

アルコール飲酒によるエネルギー過剰摂取、もしくはアルコールではなくても食事によるカロリー過剰摂取により身体に脂肪として蓄えられることで脂肪肝となります。

アルコール摂取量が多いというのは、男性は1日30g以上、女性は20g以上とされています。

最近は20代、特に男性よりも女性の方に飲酒量が増えています。その他には肥満、糖尿病、高血圧症等などが脂肪肝の原因になります。

この脂肪肝が最近問題視され脂肪肝の中に1~2割程度肝炎を起こし肝硬変になる患者さんがいることが分かってきました。肝硬変になると肝臓がんができます。肝がんの2~3割は脂肪肝が原因と考えられています。そのため、脂肪肝で肝機能障害の方は、医療機関を受診し治療を行うことが望ましいと考えます。脂肪肝は日本に約2000万人いるといわれています。言い換えると6人から7人に1人が脂肪肝となっています。脂肪肝では肝炎を併発すると以上述べたように肝臓がん発症のリスクが上昇します。

脂肪肝の診断は超音波診断で行います。治療としては食事・運動療法、肥満の解消、体重制限等で、脂肪肝は改善します。残念ながら有効な薬剤はありません。

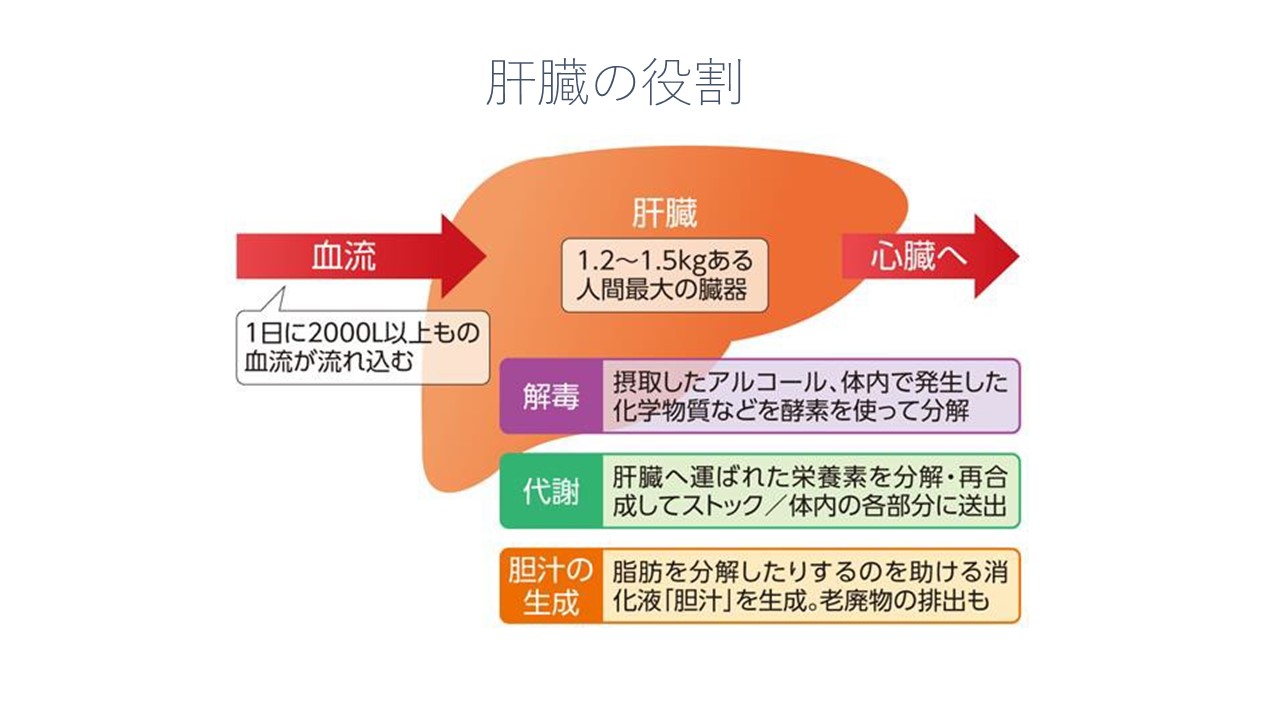

fig.1 肝臓の役割

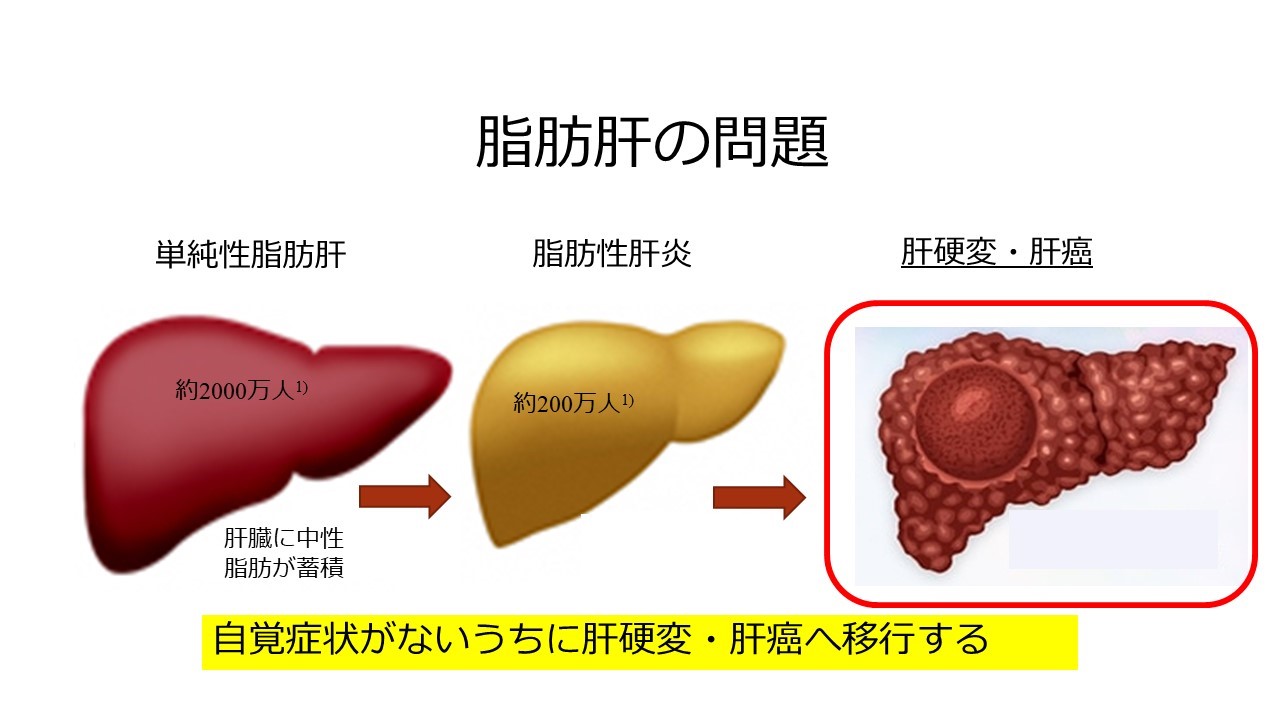

fig.2 脂肪肝の問題

当センターで繊維化測定検査をはじめました。(オプション)

◇検査名:肝硬度検査セット

◇対象者:中等度以上の脂肪肝と大量飲酒家

◇料金:9350円(税込)

*腹部超音波検査 がコースに含まれている場合は 肝硬度検査・血液検査の2項目となり

料金3850円(税込)に減額となります。

|

内容 通常の腹部超音波検査 肝硬度検査(腹部超音波検査による) 血液検査(M2BPGi) |

食養生について part2 ~発酵食品の力~

一方、日常生活では具体的にはどのような点に注意を向けたらよいのか、前回までに運動、笑いについてご紹介しましたが、今回は食養生2回目となる【発酵食品の力】に触れたいと思います。

免疫力をあげるには、腸内環境を整えることが重要です。

腸内環境が悪くなると悪玉菌が増え様々な疾患の原因にもなるとことが、昨今の研究で分かってきています。

生活習慣病や肥満の是正のためにも腸内環境を整え、免疫機能のバランスを整えることが重要で、発酵食品が見直されています。

乳酸菌や麹菌などから作られる発酵食品を摂取すると、腸に働きかけ、細菌、ウイルスに対する免疫力をアップさせる効果となり、発がん抑制効果、健康長寿などの増進にもつながります。

食物繊維やオリゴ糖は腸内フローラの糧となるので、それらをとることで腸内の環境が整い、免疫力アップとなります。

また、腸内フローラから作られる短鎖脂肪酸は、大腸の組織を正常に保つための栄養源となったり、過剰な悪玉菌の増殖を防ぎ、腸内環境を整えたりする働きもします。

カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラルの吸収も助ける働きもあります。

免疫力をあげることは、新型コロナ感染対策としても、是非必要な自己防衛の一つです。

発酵食品には味噌、納豆をはじめ乳製品のチーズやヨーグルトの他様々な食品があります。最近では、機能性ヨーグルトに関心が集まっています。

腸内細菌層を整えることで細菌、ウイルスに対する免疫力を高め、自然治癒力のアップだけでなく、発がん抑制効果、健康長寿などの増進にもつながります。

ヨーグルトの力

ヨーグルトの効果

アレルギー抑制

アレルギー抑制 インフルエンザ罹患予防効果

インフルエンザ罹患予防効果 大腸がん抑制

大腸がん抑制 脂質改善

脂質改善 内蔵脂肪現象効果

内蔵脂肪現象効果 ヘリコバクター・ピロリ菌の減少

ヘリコバクター・ピロリ菌の減少 美容効果

美容効果 2型 糖尿病発症リスクの低下

2型 糖尿病発症リスクの低下

などが主にあります。

ヨーグルトは菌種によってそれぞれに特徴があり、健康増進・がん予防・感染症対策・ヘルシ-エイジング・美容のために、ご自分にあったヨーグルトをお選びください。

納豆の力

納豆の効能

- 1.ナットウキナーゼが血栓予防し、血管系の病気を予防

- 2.血糖値の上昇抑制効果

- 3.更年期障害や骨粗鬆症の予防

- 4.脳の栄養素であるレシチンによる記憶力の向上、認知症の予防効果

- 5.エネルギー代謝アップでダイエット効果

- 6.尿酸の産生や鉄分の利用を促す効果

- 7.抗酸化作用でアンチエイジング効果

- 8.アレルギー抑制作用

- 9.免疫力のアップ

納豆の効果的な食べ方

- ◆加熱しないで食べる

- ◆納豆を夕食に食べる

<食べ過ぎには注意が必要>

納豆にはカロリーも意外とありますので食べ過ぎには注意。また大豆イソフラボンを、摂取しすぎるとホルモン

バランスが乱れる恐れがあり、食べ過ぎには注意が必要。1パックで十分です。

きちんと健診、こまめに運動

「アンチエイジング」とは? 加齢=老化ではありません

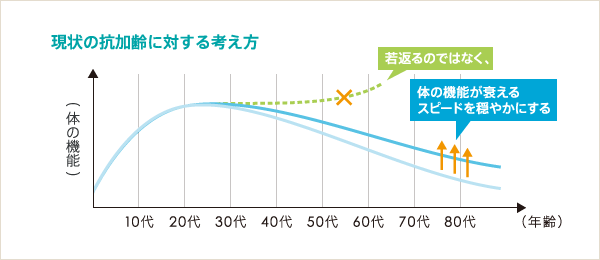

日本語で言えば「抗老化」「抗加齢」ですが、アンチエイジングは「不老不死」や「不自然な若返り」を目指すこと

ではなく、老化のスピードをすこしでも遅らせること━━急激に落ちていく体のエイジング曲線の角度を少しでも

ゆるくしていこうというものです。

実際の年齢に逆らうことは出来ませんので、その意味としては「抗老化」となります。

若々しい心と体を維持したい、実際の年齢よりも若く見られたいと努力することは 健康寿命の延伸対策にもなり、

長生きにもつながります。

体を老化させる原因として

が注目されています。

どちらも組織や血管、皮膚を老化させ、がんのリスクにもなります。

アンチエイジングには、酸化や糖化を予防することが大事です。

アンチエイジング対策

アスパラ、カボチャ、玉ねぎ、トマトなど緑黄色野菜、緑茶

アスタキサンチン豊富な鮭

②糖化予防として揚げ物を控える

③過度の飲酒はさける

インナーマッスルを鍛える運動

アボカドに含まれる栄養素と効果

【オレイン酸】

オレイン酸は脂質ではあるものの、体にたまりにくく悪玉コレステロールを減らす働きを持ちます。

【ビタミンE】

アボカドには動脈硬化や過酸化脂質の生成を抑える、抗酸化作用のあるビタミンEが豊富です。

【食物繊維】

便秘を防ぎ、生活習慣病の予防や改善も期待できる食物繊維が豊富に含まれています。

【葉酸】

胎児の発育に欠かせない葉酸も。妊婦さんだけでなく貧血気味の人にもおすすめです。

【美肌や若返り】

アボカドに含まれるビタミンEには肌荒れの改善や細胞の新陳代謝を促す効果があるため、若々しい肌

を維持し肌に潤いをもたらします。さらにアボカドにはビタミンCも。ビタミンCには疲労回復や美白

効果もあるので、美容にぴったりです。

食物せんいやビタミンE、葉酸、カリウムなど健康や美容に嬉しい栄養素が豊富ですが、脂質も非常に

多く含まれます。アボカドの平均的なカロリーは1つ250キロカロリー。脂質は21グラム以上。

そのため1日一個以上のアボカドは食べ過ぎです。どんなに栄養価が高くても、脂質の量とカロリーを

考えて適量を食べるようにしましょう。

運動中の熱中症予防について

若年者においては、運動・スポーツ時で、中高年者では労働時に多くなっています。

昨年は「高齢者の脱水症」について水戸中央病院広報誌『たんぽぽ』でご紹介しましたが、猛暑となっている今年、運動・スポーツ時における熱中症の予防対策をご紹介します。

熱中症とは・・

暑くなり始めの7月下旬と8月上旬に多く発生

暑くなり始めの7月下旬と8月上旬に多く発生 時間帯では10~18時に多く発生

時間帯では10~18時に多く発生

熱中症分類

| 重症度分類 | 症状 | 重症度 | 従来の分類 | |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ度 | めまい立ちくらみ、こむら返りや筋肉痛 | 軽度 | 熱痙攣、熱失神 | |

| Ⅱ度 | 頭痛、悪心、嘔吐、全身倦怠感 | 中等度 | 熱疲労 | |

| Ⅲ度 | 意識障害、けいれん、高体温 | 重症 | 熱射病 | |

運動時熱中症対策

水分と塩分の補給:スポーツドリンクや、経口補水液(ORS)

Ⅱ度以上は早めに病院受診

さらにⅢ度では早急に救急車を要請

熱中症の予防

- ①夏は運動をがんばらないこと

暑熱環境下では、脱水が2%以上になると運動パフォーマンスが低下します。

気温が高いほど熱放散しにくくなるというデーターがあります。 - ②暑さ指数=WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)の略称)を利用

WBGTとは気温、湿度、日射・輻射の3つを取り入れた指標熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。 単位は気温と同じ(℃)で示されますが、気温とは異なります。

【運動に関する指針】

日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2013)より気温(参考) WBGT 熱中症予防運動指針 35℃以上 31℃以上 運動は原則中止 31~35℃ 28~31℃ 厳重警戒(激しい運動は中止) 28~31℃ 25~28℃ 警戒(積極的に休息) 24~28℃ 21~25℃ 注意(積極的に水分補給) 24℃未満 21℃未満 ほぼ安全(適宜水分補給) - ③体温上昇を抑えるには

- ■運動前冷却=プレクーリング

運動前に四肢、首などの体表面を冷やす(ネッククーラーなど)、冷たい飲料水摂取 - ■活動中の冷却、ミストシャワー、冷たい飲料給水

体液や血漿の量が減少し、塩分濃度が上昇

- ■運動前冷却=プレクーリング

<経口補水液の作り方>

水1リットルに対して砂糖大さじ 4+1/2、食塩小さじ 1/2を加えることで簡便にORSを作ることができますが、手作りではカリウムが足りません。

商品としてOS-1が市販されています。水分、塩分を速やかに吸収・補給できるように塩分だけでなく、糖分をバランスよく調整した飲料です。

OS-1とスポーツドリンクの相違

| Na⁺(mEq/L) | K⁺(mEq/L) | Cl⁻(mEq/L) | 炭水化物(ブドウ糖)(%) | |

| OS-1 | 50 | 20 | 50 | 2.5 |

| スポーツドリンク | 9~23 | 3~5 | 5~18 | 6~10 |

食養生について part1 ~野菜の力~

一方、日常生活では具体的にはどのような点に注意を向けたらよいのでしょうか・・・5つの点でご提案し、運動、笑いについてご紹介しましたが、今回は食養生について2回シリーズで触れたいと思います。

人の体は食物でできている

栄養学的には、五大栄養素として炭水化物、タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミンがありますが第6の栄養素として食物繊維、そして今は注目されている第7の栄養素=フィトケミカルがあります。

好ましい環境のところへ移動できる動物と違い、過酷な環境でも移動できず、生きていかなければなりません。そのため動物とは異なる自己防衛能力、酸化を防ぐ抗酸化力、抗菌力を自らもっています。植物が自ら作り出した色素や香り、辛み、苦みなどに含まれる化学成分をファイトケミカルといい、最近では野菜のフィトケミカルの効能成分が七色でわかりやすく紹介されています。

錆びを防ぐ力=抗酸化力が豊富にあり、がん予防の効果免疫力アップの他 解毒力、冷え改善、野菜は単にビタミン摂取に必要なだけでなく、下記のような力に満ちた食材です。

野菜をとって、健康長寿を目指しましょう

7色のフィトケミカル

| 色 | 効果・効能 | 主な食材 |

|---|---|---|

| ●赤 | リコピン | トマト・すいか・グレープフルーツ(赤肉種) |

| ●赤 | カプサンチン | 赤パプリカ・唐辛子 |

| ●緑 | クロロフィル | モロヘイヤ・あしたば・春菊・ブロッコリー・おくら・ほうれん草 |

| ●橙 | プロビタミンA | ニンジン・南瓜・桃・みかん・マンゴー・トウモロコシ |

| ●黄 | フラボノイド | 玉ねぎ・ブロッコリー・レモン・柑橘類 |

| ●黄 | ルティン | トウモロコシ・ゴールドキウイ・菊の花・ほうれん草・かぼちゃ |

| ●黒 | カテキン | 緑茶・カカオ・果実・柿 |

| ●黒 | クロロゲン酸 | ごぼう・ヤーコン・じゃがいも・バナナ |

| ○白 | イソチオシアネート 硫化アリル |

大根・キャベツ・わさび・スプラウト・にんにく・ニラ・ネギ類 |

| ●紫 | アントシアニン | ナス・ベリー類・黒豆・トレビス・赤じそ・紫キャベツ |

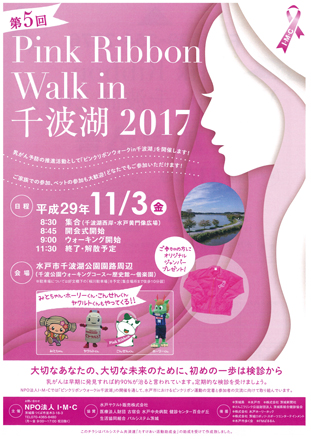

ピンクリボン月間はじまります(10月)

日本人女性のうち、乳がんを発症する割合は11人に1人となり、乳がんで死亡する女性の数は年間1万人ほどとなり、ピンクリボンキャンペーンは年々拡大しています。

そこで、今月は乳がんの予防についてご紹介していきます。

2012年の国立がん研究センターの報告によると女性の乳がん生涯発症リスクは11人に1人と、さらに割合が増えました。(その前までは12人に1人となっていました)乳がん検診はマンモグラフィ(乳房のX線検査)とエコー(超音波検査)があり、40歳以上の女性は2年に1回のマンモグラフィ、エコーは毎年すすめられています。

乳がんのリスクを減らすには?

乳がんリスクを高くする要因

乳がん予防に効果があること

このような結果を踏まえ、ピンクリボン月間にはピンクリボンウォークなどをメインにした啓発運動がとても盛んに行なわれます。

水戸地区では、11月3日(金)ピンクリボンウォークin 千波湖 が8時30分より行なわれます。今回から水戸中央病院・健診センター百合が丘も協賛企業として応援していきますので、みなさま是非ご参加ください。

健康長寿について

では、日常生活では具体的にはどのような点に注意を向けたらよいのでしょうか・・・ご提案したいことは5つの点です。なにも難しいことではありません、古くから日本人が大切にしてきた生活習慣です。

前回、『運動』としてウオーキンングをご紹介しましたので、今回は『笑い』についてご紹介いたします。

皆様 毎日笑っていますか? 最近世の中、無表情の人が多くなっていると感じますが、私だけの感想でしょうか・・。

笑いには下記のような、様々の効果があります。

腹筋を使い、心機能を鍛える有酸素運動 1分笑うとエクササイズの10分間に相当、血行促進

腹筋を使い、心機能を鍛える有酸素運動 1分笑うとエクササイズの10分間に相当、血行促進 血圧下げたり、血糖降下させたり、筋肉をリラックスさせ病気の症状を抑える

血圧下げたり、血糖降下させたり、筋肉をリラックスさせ病気の症状を抑える リラックスのために副交感神経の活性がアップし、ストレスホルモン低下、アレルギー疾患の改善、炎症性物資を減らし関節リュウマチの改善

リラックスのために副交感神経の活性がアップし、ストレスホルモン低下、アレルギー疾患の改善、炎症性物資を減らし関節リュウマチの改善 NK細胞増やし、がん細胞を抑制

NK細胞増やし、がん細胞を抑制 肉体、精神的ストレスを軽減させる、セロトニンをふやし、鬱の改善

肉体、精神的ストレスを軽減させる、セロトニンをふやし、鬱の改善 唾液中の免疫グロブリンを増やす

唾液中の免疫グロブリンを増やす 脳内エンドルフィンを増やし心理状態を安定させる、ポジティブ思考となり、脳血流を増やし、認知症予防・改善

脳内エンドルフィンを増やし心理状態を安定させる、ポジティブ思考となり、脳血流を増やし、認知症予防・改善

そんなに笑うことがありませんという方のために、ラフターヨガをご紹介いたします。

ラフターヨガとは (ラフターヨガ・ネット リーダー養成テキストより)

ユーモア、ジョーク、コメディを使わず、理由なしでだれでも笑うことができるユニークなエクササイズです。グループで「作り笑いと」して行いますが、アイコンタクトや子供のような遊び心ですぐに本物の笑いに変わります。最近は日本でも様々のところで、取り入れられています。

おかしくなくても、笑顔に努め、笑ってみませんか!

内視鏡前の不安にラベンダー精油の香りを

精油の販売コーナーに行くといろいろな種類のラベンダー精油があります。

それぞれ、学名といって、世界共通の名前がつけられています。精油の表示を見てみましょう。

真正ラベンダーの学名はLavandula officinalis、真正ラベンダーとスパイクラベンダーLavandula latifoliaを交配したラバンジンLavandula hybrida、それからフレンチラベンダーLavandula stoechasがあります。

それぞれ、香りや含有する成分に違いがあります。

一番よく見かける真正ラベンダーは、鎮静作用のある「酢酸リナリル」が多く含まれ、特に35%以上酢酸リナリルが含まれないと鎮静効果は得られないといいます。

スパイクラベンダーやフレンチラベンダーには、この「酢酸リナリル」が含有していませんので、リラックス効果は期待できないでしょう。

ラバンジンは、真正ラベンダーとスパイクラベンダーの交配したものですから、それぞれの成分をバランスよく含有していますが、「酢酸リナリル」の含有量は少ないため鎮静作用よりは、スパイクラベンダー特有の「カンファー」を多く含むため鎮痛作用があり、肩こりなどの筋肉のこわばりに向いています。

ラベンダーといっても、その含有する成分の違いで効果も変わってしまうのですね。

さて、健診センターで、内視鏡前の不安に使われているラベンダーは、『真正ラベンダーLavandula officinalis』です。鎮静作用の成分が多く含まれるので、不安な気持ちを落ち着かせてくれます。

スタッフが、香りを準備しますので、お申し出ください。

ラベンダー精油は、万能の精油と言われています。

真正ラベンダーの主な効果は、

「鎮静・鎮痛作用」

「抗菌・抗ウイルス作用」

「虫よけ作用」などです。

そんな真正ラベンダーを様々なシーンで活躍します。

- ① 芳香浴(ティッシュなどで)

寝付きの悪い方におすすめの芳香浴です。 - ② 温湿布

洗面器に60度くらいの熱めのお湯を入れて、精油を1~2滴たらし、タオルを浸して軽く絞ります。そのホットタオルを目の上にしてアイマスクにして疲れ目に。また、そのホットタオルを肩にのせてもOK。

→眼精疲労や肩こりで悩んでいる人に、この使い方を教えてあげると、OTC薬やサプリメントとの相乗作用が期待できますし、これだけで気分が良くなってしまうことも。 - ③ アロマバス

バスタブにお湯をためてから、精油を5滴ほどコーヒー用のクリームで溶かしてから、たらしてかき混ぜます。 - ④ オイルマッサージ

精油を植物油に希釈してマッサージオイルを作ります。日本では精油の濃度は1~2%と言われ、(社)日本アロマ環境協会では1%以下と定めています。(ヨーロッパでは3%以上のことも)

植物油30mlにラベンダー精油6滴 を入れ、これを肩こり用のマッサージオイルとして使用したりします。 - ⑤ 生活に取り入れる

- ・洗濯のすすぎの時に精油1~2滴入れると洗濯物がほのかに香ります

- ・掃除機にティッシュペーパーに精油を1~2滴たらしたものを吸いこませてからお掃除すると、気になる排気がさわやかになります

- ・ぞうきんにつける水に、精油を1~2滴たらして使用します

- ・靴箱にティッシュペーパーに精油を1~2滴たらしたものを入れたり、ブーツキーパーに1~2滴たらしてから使用します

ぜひお試しください。

手軽な運動 ウオーキングのすすめ

その中で運動についてお話します。

「適度な運動をしてください」と、医療従事者からアドバイスをもらっても、一体何をどの様に取り組んだらよいのか、わからず、 結局何もしていないという方が時々いらっしゃいます。そんな方にはまず、「まめに動くこと」からと「全身の運動効果をもつウオーキング」をお勧めします。

正しい歩き方をすれば、たとえ歩数が少なくても運動効果を高めることができます。

ウオーキンングはいつでも どこでも手軽にできる運動です。

水戸には偕楽園、千波湖周囲をはじめ沢山のウオーキングコースがあります。水戸中央病院の周囲にも緑に囲まれたコースが広がります。正しい姿勢と歩き方で、そして笑顔ではじめてみませんか !!

その効果、目的

- 高血圧、糖尿病、脂質異常消などの生活習慣病の改善

- 脂肪燃焼効果、肥満の解消

- 心肺機能の向上

- 骨粗しょう症の予防

- 新陳代謝のアップ

- 血行を促進し、冷えの改善や美肌効果

- 姿勢や歩き方の改善で見た目の若々しさ、イメージアップ

- 四季の変化や自然に触れ、心身がリラックスしストレスの解消

- 脳血流を増やし、認知症の予防効果 etc

『ウォーキング技能検定ウォーキングリーダーテキスト』より

正しく歩くコツ

注意点

- 1.ストレッチは必ず:大切な準備運動です。ケガの予防、柔軟性の向上、筋肉の伸展につながり、運動の後では疲労回復にも必要です。

- 2.ウオーキング前の準備品

動きやすく、通気性、吸汗性の良いものを着装

動きやすく、通気性、吸汗性の良いものを着装 小物バック、タオル、手袋、帽子、上着、水分が補給できるもの

小物バック、タオル、手袋、帽子、上着、水分が補給できるもの

- 3.靴の選び方:通気性の良い軽い靴、つま先に1cm位の余裕、土踏まずにねじれがないか確認

靴の履き方:踵をぴったりフィットさせ、靴ひもをしっかり結びます。

リンク先:日本姿勢と歩き方協会 http://shisei-aruku.com/

健康について

特に、中年世代では 頭では分かっていても、健康に気づかい、実践している人は少ないのではないでしょうか。

人間の身体は年々老化していきます、いわゆるエイジングです。

健康をキープするには、それなりの意識つまり、様々の誘惑となる〈欲〉を少しだけ我慢することが必要です。

食事、運動、睡眠、呼吸など無頓着にいたのでは、当然健康から遠ざかっていきます。

健康で長生きするための提案が記されている薬草学者・貝原益軒の『養生訓*』、*について立元幸治氏は著書で『極端な禁欲主義、聖人君主像のイメージがありますが、避けられる病気を避け、寿命を大切にして人生を楽しむことが養生法だ』と分かりやすく 唱えています。

病気にならないように努力することは病気を治療するよりも楽な事だと、・・・・・つまり戦わずして勝つということが強調されています。

病気になってから、治療するのは辛さがともないます。

特に重い病気では苦痛が伴い心身の負担は大変です。

老子は、「人の命は我にあり、天にあらず」といっています。

人の命はもちろん天から受けた生まれつきのものではあるが、養生すれば長命となり、不摂生をすれば短命となり、長命か短命かは人の心掛け次第で「天にあらず」と、いうことでしょう。

健康はなにもしないで、天から授かるものではありません。

東洋医学の世界では、病気になる前の未病という概念があります。

からだの不調、やる気の低下、疲れなど病気になる前の状態です、その時点で身体の点検をされ、生活習慣を見直したりして、未然に病気を予防することは重要です。

このコラムでは、予防することの大切さをお伝えしたいと考えます。

そして、予防・早期発見のため 健診の必要性について、ゆっくり考えていただき、年に一度は健診・検診を受けていただくよう、お勧めします。

※貝原益軒:江戸初期 1630年に生まれ、85歳で生涯を終えています。当時としてはまれにみるスーパー長寿者です。

一番簡単なアロマセラピーの楽しみ方

今回は、一番簡単にアロマセラピーを楽しめる方法です。

用意するものは

● 好きな香りの精油(エッセンシャルオイルとも言います。ハーブやアロマショップで購入出来ます)

● ティッシュ1枚

「ティッシュに好きな香りを2,3滴ふりかけます・・・・」これだけです。

- 1) 顔の周りにひらひらとさせる。香りがフ~っと漂い、これだけで気分が変わります。

例えば、「眠気がある」「やる気がでない」「乗り物に酔った」ときにペパーミントを使ってみましょう。 - 2) マスクの中に、小さく折りたたんで精油のついている部分が肌に触れないようにして入れる。

例えば風邪や花粉症の時に鼻が詰まったときにユーカリラジアタを使ってみると鼻が通り楽になります。 - 3) 寝る時に枕元に置く。例えばぐっすり眠れないときにラベンダーを使ってみてください。

ティッシュに多く出すぎてしまったときは、枕の下に入れてしまってもいいですね。 - 4) 天然の香水代わりに。小さく折りたたんで精油のついている部分を肌に触れないようにして胸元に入れる。

- 5) 掃除機にティッシュを吸わせて、気になる排気をさわやかに。

はじめての精油はあくまでも、その精油がある効果にとらわれずに好きな香りにしてみると、もっといろいろな種類が欲しくなってしまうはずです。

「アロマ???難しいよ…」と言う人でも、好きな香りを見つけることができれば、こんな簡単にスタートできてしまいます。

さあ、あなたのお気に入りの1本は何の精油からスタートしますか?